- ホーム

- 予防の主役「IgA抗体」

予防の主役「IgA抗体」

外敵の侵入を防ごうと働く粘膜免疫ですが、粘膜面(口の中、鼻の中、気管支〜肺、食道〜大腸など)で主体的に活躍している免疫物質が「IgA抗体(以下、IgA)」ですが、侵入してきた病原体と結合し、これを無力化するように働きます。

IgAは、特定のウイルスや細菌だけに反応するのではなく、さまざまな種類の病原体に反応するという守備範囲の広さが特徴で、種々の感染症の予防に関係していると考えられています。例えば、唾液中のIgAの値が低いと、風邪にかかり易くなるというデータもあります(Med Sci Sports Exerc.;40,1228-36,2008)。

これを動物性IgAと呼ぶならば、植物にも同様の働きをする物質があり、その代表的なものが緑茶に含まれるカテキンやブドウの色素であるアントシアニンなどのポリフェノールで、長谷川秀夫先生と言う方が、それらを植物性IgAと言う名前で呼んで論文に発表されていました。植物性IgAの特徴は動物性IgAよりももっと守備範囲が広く、ほとんどの病原体に反応するという事です。

そのポリフェノールの中でも最も抗ウイルス作用が強力な物質が、松かさ由来のリグニン(Lignin)なのです。その抗ウイルス作用は、エイズウイルスに対してはカテキン(EGCG)の100倍と言う驚異の研究データがあります。

この松かさリグニンは太古の昔から健康維持のためにお茶として飲まれていました。これを最初に発表したのは明海大学歯学部の薬学教授である坂上宏先生で、私は坂上先生や長谷川先生と協力して実際の患者さんで効果があるかと言う臨床試験を担当して、色々な有効データを得、子宮頸がんとエイズの治療薬に関する特許を連名で出した経緯があります。その松かさリグニンは、インフルエンザに関しては多数論文があり、臨床効果も確認しております。

本題ですが、今回の新型コロナウイルス(COVID 19)に関しては、直接の研究データはありませんが(幾つかの大学に基礎研究を依頼しましたがウイルス自体を持っていないという理由でまだ出来ていません)、植物性IgAの特徴であるほとんどの病原体に反応するという点、効果が確認できているインフルエンザウイルスとCOVID 19は同じ仲間のRNAウイルスであるという点からなど考えて、我々はその効果を非常に期待しております。

コロナウイルスに対する抗ウイルス薬と松かさリグニンとの比較

抗ウイルス薬にはアビガン(インフルエンザ)、レムデシビル(エボラ出血熱)、カレトラ(エイズ)がありますが、まずすべての薬剤が(1)新型コロナウイルスに対しての効果は不明、(2)ウイルスが自分自身を複製する(ウイルスが増える)過程でそれを阻止するため、ウイルスが標的細胞に感染してから初めて効果を発揮します。

それに対して松かさリグニンは、(1)すべてのウイルスに対して効果を発揮できる可能性が高く(守備範囲が非常に広い)、かつ(2)ウイルスが標的細胞に感染する前にウイルスを直接吸着・不活化するため、人のウイルス感染を予防できる可能性があり、例えその人が感染しても重症化する率は低いと推測できます。

サイトカインストームについては、ある程度ウイルス感染細胞数が増えないと起こりにくいと考えられますが、松かさリグニンは、ウイルスが標的細胞に感染する過程を阻止するため、人が感染してもウイルス感染細胞が増えにくく、したがってサイトカインストーム事態が起こる可能性が低くなると考えられます。

また松かさリグニンは、血液中のウイルスも当然直接吸着・不活化するため、血管障害性のウイルスであっても血管壁障害やそれに伴う血栓形成が起こりにくいと考えられ、結果脳梗塞や脳出血などが起こる確率が低くなると推測できます。

以下はリグニンの抗インフルエンザウイルス効果を説明した資料を一般の方にも分かり易く書き直したものです。(原本資料提供:日本サプリメント臨床研究会代表 長谷川秀夫先)

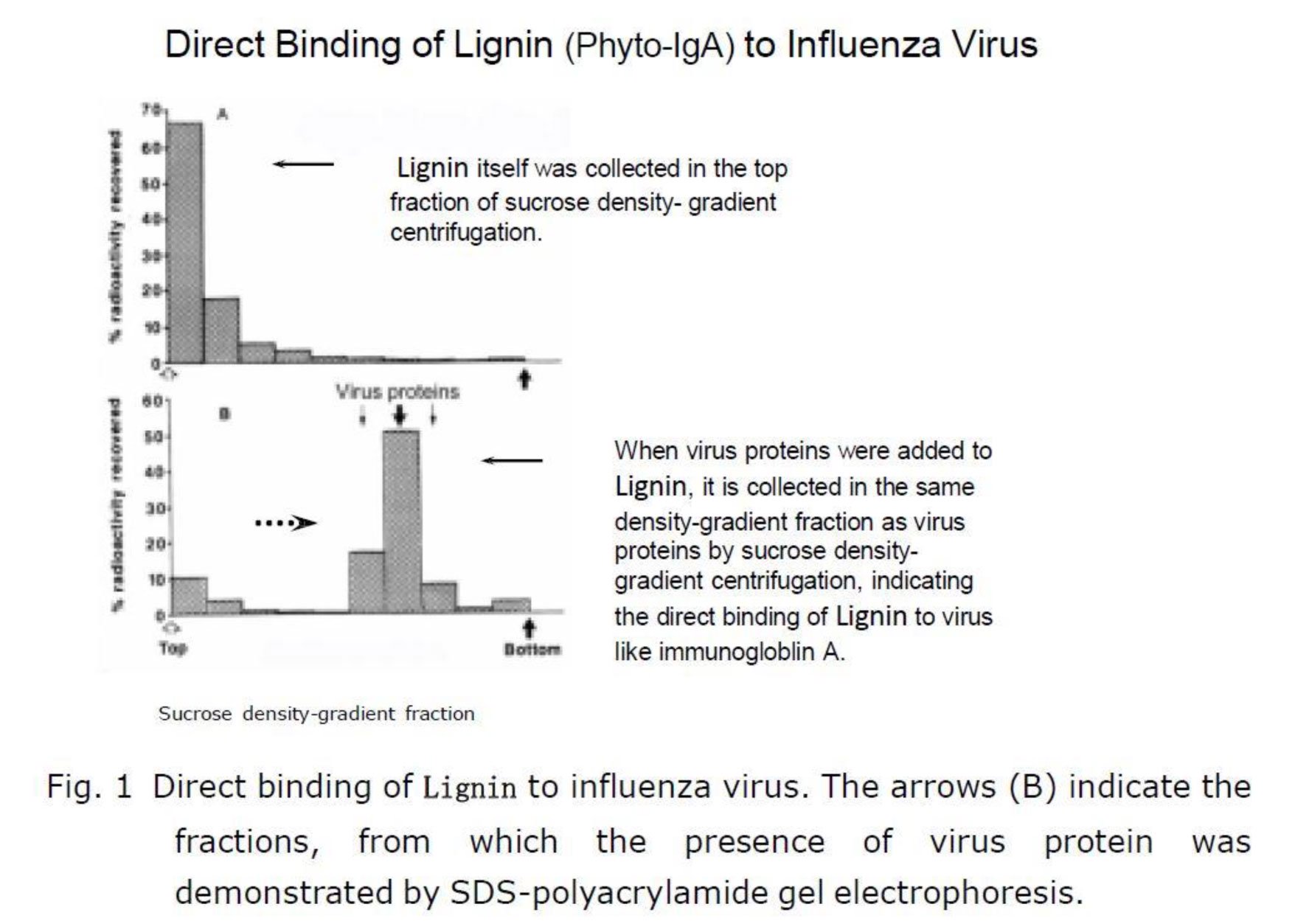

下の図のA(上)の棒グラフはリグニン単体を分析したものです。リグニンは多くが一番左の分画に検出できます。B(下)の棒グラフはインフルエンザウイルスを加えて再度リグニンを分析したものですが、インフルエンザのある分画(右側)にリグンが移っていることが分かります。これはインフルエンザが検出される分画にリグニン移動したからで、つまりインフルエンザウイルスと結合した結果であると言えます。

図2はリグニンがインフルエンザウイルスの増殖を抑制する様を示したものです。 この試験には、イヌ腎臓由来細胞をウイルスを感染させる細胞として使い、インフルエンザウイルス(H1N1)の感染していない場合と感染させた場合とで、種々の濃度(0.15〜2.5mg/ml)のリグニンと混合培養する試験管内実験 モデルを用いました。その結果を図 2 に示します。図中の横軸はリグニンの添加濃度を、縦軸は細胞の生存率を示します。

インフルエンザウイルスの感染(■,virus infection)下においては、リグニンが無添加(0.0mg/ml、一番右)では宿主細胞は100%死滅したことを見て取れます。しかし、リグニンの添加濃度が高くなるにつれて(左に行くにつれて)宿主細胞の生存率が増加しています。すなわち、リグニンが濃度依存的にウイルス感染を抑制したことを示しています。計算によって、リグニンはその添加濃度が0.21mg/ml、0.43mg/ml でウイルス感染をそれぞれ 50%、90%抑制することが明らかとなりました。 この結果から、リグニンがインフルエンザウイルスの増殖を抑制することが明らかになりました。

これは図 1 で示しましたように、リグニンがインフルエンザウイルスと結合することで、ウイルスの宿主細胞への侵入、すなわち感染を阻害した結果と考えられます。

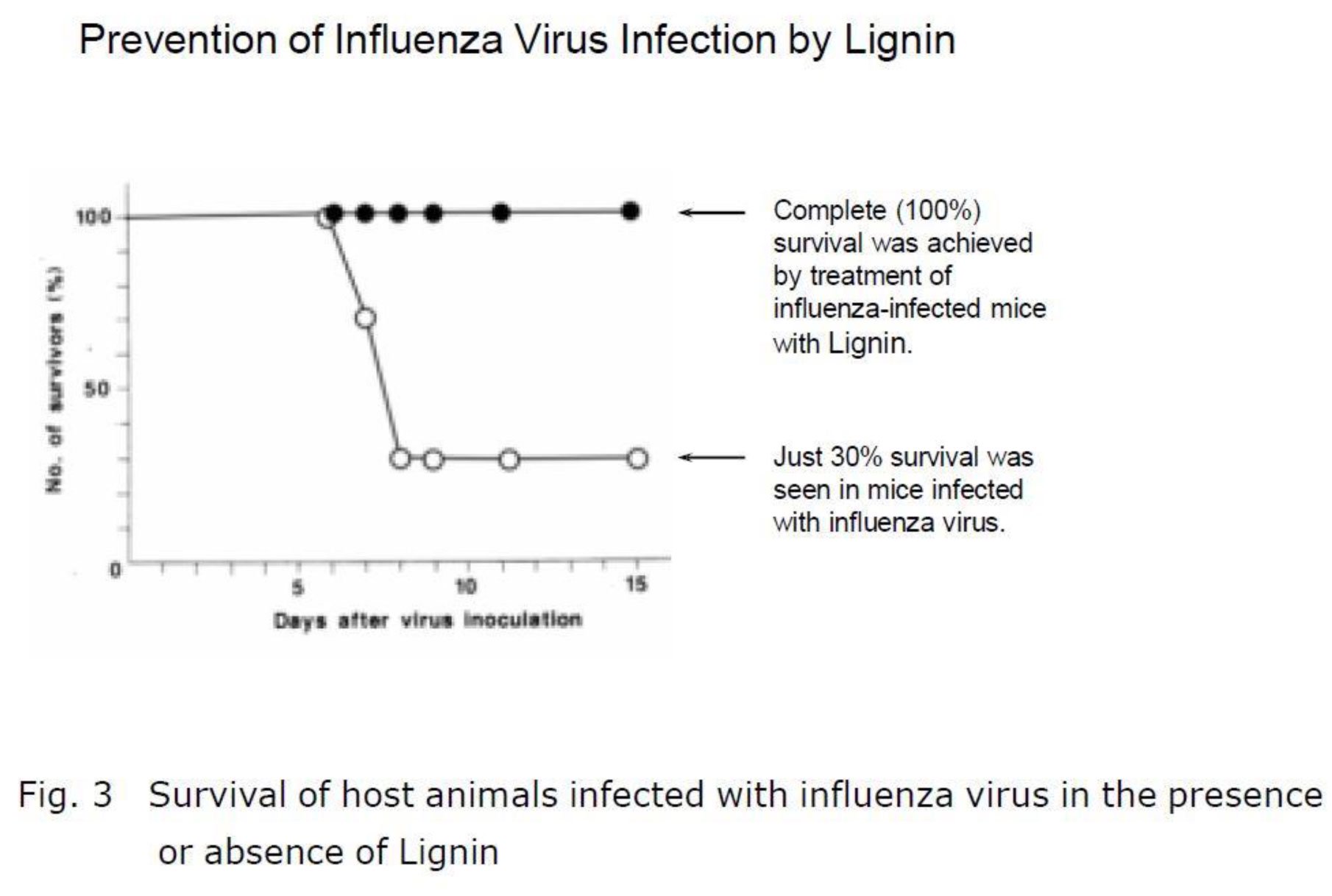

図 3 は、リグニンが致死量のインフルエンザウイルスを感染させられたネズミを助命する様を示すものです。試験には、ネズミに致死量のインフルエンザウイルスを、リグニンの非存在あるいは存在下で脳内に感染させ、その後の延命率を日毎に観察するとい試験管内実験モデルを用いました。図 3中の横軸は感染後の経過日数を、縦軸はネズミの生存率を示します。

リグニンの非存在(○)下においては、ウイルス感染6日以降ネズミは死滅し、最終的に感染から逃れたものは 30%に過ぎませんでした。一方リグニンの存在(●)下においては、ウイルス感染6日以降死滅するネズミは1匹も発生せず、最終的に感染から逃れたものは全例(100%)でありました。これは、リグニンがウイルス感染を抑制したことを示している。

この結果から、リグニンがインフルエンザウイルス感染からネズミを助命することが明らかとなりました。これは図 2 で示す試験管でのイヌの細胞を使った実験の結果を、生きた動物で証明したものといえます。

References:

1.Direct binding of Phyto-IgA to virus resulted in prevention of influenza virus infection (In Vivo 1992; 6: 491).

2.Anti-influenza action (inhibition of plaque formation and RNA polymerase) (Antiviral Res 1991; 15: 41).

3.Preventive effect of Phyto-IgA on influenza virus infection through inactivation of virus by direct binding of lignin (In Vivo 1992; 6: 491).

なおこれら資料の一部は国連の記事として世界中に発信されます。

最期に、ワクチンも薬もない状態の中で、我々医療従事者を含め皆様方はどのようにして自分たちを守るかと言う事を考えたときに、少しでも皆様方のお役に立てばと考えて資料提供させていただきました。

リグニン(植物性IgA)はサイトカインストーム(過剰免疫反応)を回避し体を守る

従来、感染症に対する治療法として、ウイルス抗原を用いたワクチンが開発されているが、この治療には IgA 抗体が関与している。弱毒化したウイルスをワクチンとして免疫し、そのことでウイルス特異的 IgA 抗体が産生される。IgA 抗体は病原微生物の粘膜からの侵入阻止、ウイルス・毒素の中和、食物アレルゲンの侵入阻止などの働きをしていて、このようなIgA抗体濃度を高めておくことは生体防御上で重要である。

しかし、今般話題となっている高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5H1)のように、過去感染歴のない抗原に対しては、免疫が弱い子供や老人以上に健常者に対する感 染防御が大切となる。実際、高病原性鳥インフルエンザが 2003 年から 2004 年にかけてアジア地域を中心に流行し、10 ヵ国で人への感染が報告された(2006 年 9 月 19 日現在で 247 人発病し、144 人が死亡した。死亡率は 58.2%)。

なかでも、憂慮すべき は、10 歳から 19 歳で 73%、20 歳から 29 歳で 63%の死亡率を占めたことである。これは幼児や高齢者がハイリスクとされる一般のインフルエンザと全く異なる結果であった。この原因は、H5N1ウイルスにより誘導される過剰免疫反応(サイトカインストーム:cytokine storms)だといわれている。この言葉の意味は、「生体の防御免疫機能 の過剰反応」と説明される。分かりやすく言うと、微小異物の侵入をキャッチした免疫細胞が、異常なほどに過剰に反応し、サイトカイン(生理活性物質)を大量に放出し、それが身体の臓器にまで大きなダメージを与える現象のことで、最悪の場合臓器不全により死に至らしめる。この過剰免疫反応は、SARS のときにも現われた。現在、このサ イトカインストームを回避する手段が渇望されている。

そこで、リグニンがサイトカインストームを回避する手段となり得るかどうかを検討した。試験には、IgA 抗体産生細胞としてマウス脾臓細胞を用い、それを種々の濃度 のリグニンと混合培養し、インフルエンザウイルスを感作させた場合と感作させない 場合とで、IgA 抗体産生量を比較という in vitro モデルを用いた。サイトカインストー ムを回避できるかどうかは、免疫反応の結果として誘導される IgA 抗体産生を抑制するかどうかで評価できる。

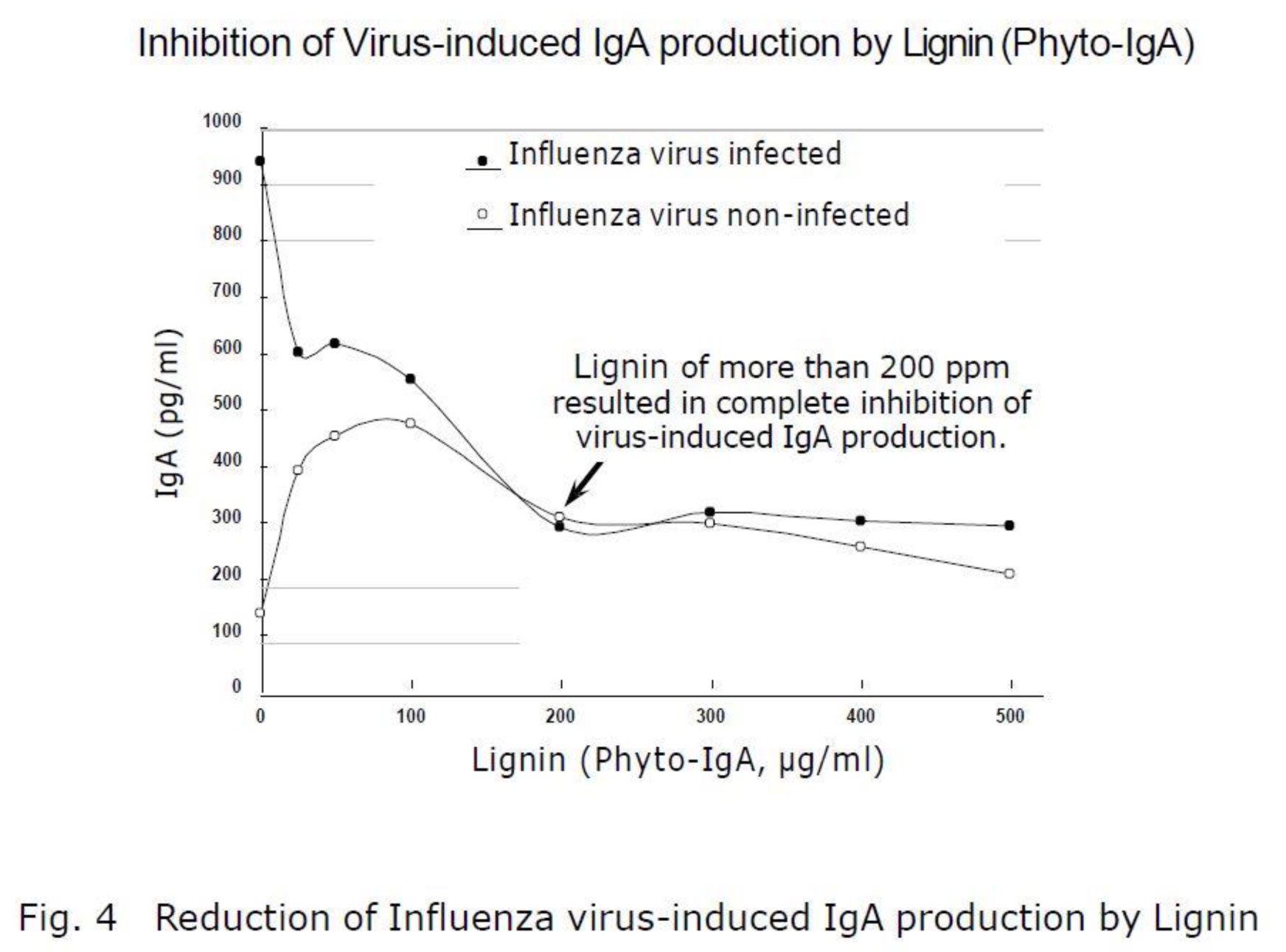

図 4 は、リグニンがサイトカインストームを回避する様を示すものである。図中の 横軸はリグニンの添加濃度を、縦軸は IgA 抗体産生量を示す。

リグニン無添加(0.0?g/ml)時における IgA 抗体の産生量は、ウイルス存在(●,Influenza virus +)下で約 930pg/ml、ウイルス非存在(○,Influenza virus -)下で約 130pg/ml で、その間約 800pg/ml の違いが認められた。

この産生量の違いは、ウイルス刺激が原因となって生合成された抗体量を指すといえる。この抗体産生には必ずサイトカインが関与し、ウイルス刺激が致死的になると、それを防衛しようとして急激な免疫反応が誘発され、サイトカインの大量放出、すなわちサイトカインストームが 発生するものと考えられる。

このような条件で、ウイルス存在(●,Influenza virus +)下で誘導される IgA 抗体の産生量は、リグニンの添加濃度が高くなるにつれて減少し、200?g/ml(200ppm)以上の濃度ではウイルス非存在のレベルにまで減少させられることが明らかとなった。

すなわち、リグニンがウイルスの抗原性を中和し、ウイルス刺激で誘導される IgA 抗体産生を 100%抑制したことを示している。これは、リグニン自身が IgA 様の働きをすることで、脾臓細胞が IgA 抗体を産生する必要がなくなったことを意味している。

結論として、リグニンによって過剰免疫反応(サイトカインストーム)の発生を回避できることが明らかとなった。

動物 IgA 抗体の特徴は、抗原特異的であることにある。したがって、インフルエンザ ウイルスのように変異しやすいウイルスに対しては、ワクチンでの対応が往々にして難しくなる課題がある。またノロウイルスのようにワクチンすら未だ開発されていない病原性ウイルスも多く存在する。しかし上述のように、リグニンは、ウイルスと非特異的に吸着し、その働きを失活させるため、ウイルスの種類に関係なく感染防御に奏功することが期待される。